José Manuel Pérez Sarmiento,

Cádiz, 14 de julio de 1918.

No hace mucho tiempo, acompañados del ilustrísimo señor obispo de Tunja (Colombia) y del teniente de navío don José María Fernández de la Puente, visitamos la prisión de La Carraca (San Fernando), llamada «Cuatro Torres», en donde sufrieron persecuciones por la justicia americanos tan eminentes como el general don Antonio Nariño (1); el diplomático y hombre de ciencia don Francisco Antonio Zea (2); Mutis, el sobrino del sabio gaditano del mismo apellido; Valenzuela, y, especialmente, el preclaro Francisco de Miranda, mariscal de campo de Francia y generalísimo de la República, precursor de la independencia americana.

El cementerio de La Carraca, dedicado única y exclusivamente a los reos que mueren en el hospital de la prisión, tendrá, aproximadamente, unos cien metros en cuadro; en el centro se alza una tosca cruz de hierro, sobre humildísimo pedestal de cemento. Rodea el cementerio una verja y desde él se divisa toda la espléndida bahía gaditana. Muy cerca pasa la línea del ferrocarril que viene a Cádiz. El cementerio está a unos doscientos metros de «Cuatro Torres». Allí, sin una lápida que indique el lugar donde fue enterrado, entre cuatro o cinco sepulturas de reos de delitos comunes, están las cenizas de uno de los hombres más grandes que tuvo América, que supo honrar a nuestra raza, caballeresca y heroica, con su vida accidentada, de lucha por nobles ideales; toda desinterés y abnegación. Allí, en ese humilde lugar fue inhumado el generalísimo de la República, mariscal de campo francés y precursor de la independencia americana —por la cual sucumbió— don Francisco Miranda.

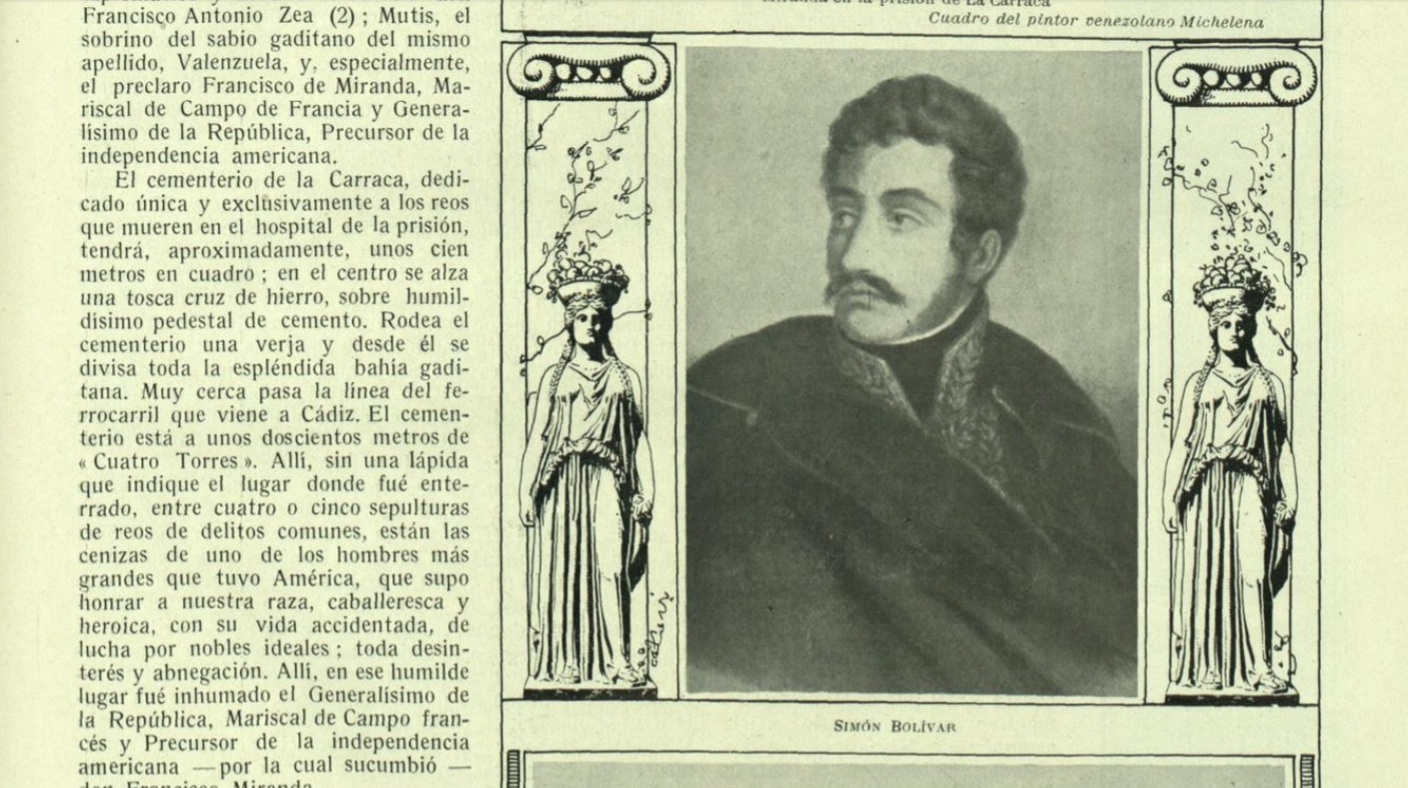

Sin duda alguna nuestros contemporáneos no han dado a la figura histórica de Miranda toda la importancia extraordinaria que ella tiene, y esto tiene fácil explicación. La gloria deslumbrante de Bolívar, la serenidad indiscutible de San Martín, la vida de soldados de fortuna han fijado, de preferencia, la atención de los historiógrafos americanos, pues bien sabido es, al decir de Carlos Arturo Torres, que en toda marcha ascensional hay el abnegado que sucumbe y el afortunado que llega; el que siembra la planta y el que recoge el fruto; el Moisés que muere en el desierto y el Josué que entra en la tierra de promisión; el que merece triunfar y el que triunfa, y es por esto, hasta cierto punto, explicable que los publicistas e investigadores dediquen sus energías a eminencias de la epopeya, Bolívar, Washington, San Martín, olvidando a quienes aparecen en una cumbre más velada por las evanescencias melancólicas de lo que pudo ser, más siempre muy alta, en donde una equidad retrospectiva incorruptible venera a los precursores y a los mártires y los reúne para los propósitos de la rememoración de la gloria.

Simón Bolívar.

Cuando gobiernos y pueblos parece que olvidan páginas brillantes de su propia historia y pagan con ingratitud los sacrificios de sus hijos, mártires de un ideal nobilísimo; corresponde a los particulares tomar la iniciativa a fin de recordar los nombres de esos próceres infortunados que perdieron la vida por la libertad de la patria.

Nació Miranda en Caracas el día 28 de marzo de 1750, de padres españoles nobles, de origen vasco por su familia paterna, y a los 17 años vino a España deseoso de abrirse camino en la carrera de las armas. Se distinguió extraordinariamente, sirviendo bajo las órdenes del conde de O’Reilly; estuvo en la expedición enviada contra Argel por el ministro Grimaldi y poteriormente en la campaña de Mississippi, en los Estados Unidos, en el Estado Mayor del general Gálvez. Terminada esta guerra estuvo de guarnición en la Habana. Residió luego por varios meses en los Estados Unidos; volvió a Europa. Amigo de Franklin y llamado por este, fue con las tropas francesas que se enviaron a los «Filadelfios» de la América del Norte, alistándose en el cuerpo expedicionario español que con el Rochambeau contribuyó a la emancipación de los Estados Unidos. Fue, igualmente, gran amigo de Washington. La Duquesa de Abrantes dice en sus «Memorias» que Napoleón Bonaparte, en una visita que hizo a su madre, Madame de Permon, después de las jornadas de «Prairial», manifestó que había comido hacía poco con personas muy notables. —Hay entre ellas una con quien desearía volverme a encontrar, añadió Bonaparte; es otro Don Quijote, salvo la locura. —¿Cómo se llama? le preguntó su madre. —El general Miranda. Este hombre tiene en su alma el fuego sagrado (3).

La emperatriz Catalina de Rusia, enamorada de su figura, se le ofreció como protectora desde que le fue presentado por Potemkine en 1787 en Kieff. Lo nombró coronel, lo admitió a su intimidad, le ofreció apoyo para sus proyectos, le rogó que se quedara en su Corte. Federico el Grande le colmó de atenciones y consejos, invitándolo en varias ocasiones a ver maniobrar sus granaderos. José II también fue amigo suyo, y Lafayette lo admiraba y lo quería.

Miranda viajó mucho: recorrió casi todos los Estados europeos, América, África y el Asia Menor.

Llegó a París el 25 de agosto de 1792. El 1.º de septiembre estuvo con Dumouriez en Sedán, con el grado de mariscal de campo de los ejércitos de la República.

En tal cargo da muestra de sus capacidades. Merced a su sangre fría pudo efectuarse, después de la sorpresa de los desfiladeros de la Argonne, la famosa retirada de Islettes a Sainte Menehould que salvó del desastre al ejército. El 29 de octubre, la ciudadela de Amberes se entrega a Miranda. Algunas semanas después, la popularidad del capitán, general descontenta a los jacobinos, despierta desconfianza en Brissot, y está a punto de valerle a Miranda, ya teniente general, el mando supremo que él ejercía durante la ausencia de Dumouriez (4).

Después se encarga a Miranda la toma de Maastricht y, a pesar de sus advertencias, obligado a obedecer las órdenes superiores, da comienzo al ataque. La plaza se resiste, llegan los autríacos y el ejército se repliega sobre Lieja. El pueblo se subleva en Flandes. Dumouriez, que desde ese momento resolvió romper con la República, escribe al presidente de la convención francesa su carta del 12 de marzo. La enseña a Miranda, cuya fe revolucionaria se rebela: —¿Volver a París? exclama, ¿y con qué objeto? —A la cabeza del Ejército, contesta Dumouriez, para restablecer la libertad. —Este remedio, ciudadano general, es peor que el mal, y a ello me opondré con todas mis fuerzas. —¿Qué, se batiría usted contra mí? —Desde luego, si usted se bate contra la República. —¿De modo que será usted Labieno? —Labieno o Catón, siempre me verá usted del lado de la República (5).

Esto trajo, como era de esperarse, el rompimiento entre los dos jefes. En la batalla de Neerwinden, en la cual, como lo afirma Michelet (Histoire de la Revolution, t. VI; pág. 423), el ala izquierda mandada por Miranda, compuesta de voluntarios inexpertos, sufrió un violento ataque, no pudo resistir el empuje de los soldados de Benjowki y las cargas de los escuadrones del archiduque Carlos. Vino la derrota inevitable, y, mientras Miranda iba a defenderse ante el Comité de Guerra —que lo absolvió honrosamente justificándolo en absoluto—, Dumouriez, rodeado de jinetes austriacos, atravesaba la frontera y se pasaba al enemigo (6). Desde entonces principió Miranda a trabajar por la independencia americana, tenazmente, sin desfallecer un momento, recurriendo a todos los medios; un día con los masones, al siguiente con los jesuitas; con constancia benedictina, con un entusiasmo increíble y un desinterés ejemplar. Poseía aquel hombre el magnético influjo de los predestinados, y lo mismo sabía seducir la frialdad calculadora de Pitt que inflamar la fantasía ardiente de las mujeres influyentes, como aquella Lady Stanhope, que de los salones más elegantes de Londres debía pasar a los senderos sombríos del Líbano, que recorría durante las noches de luna a horcajadas sobre caballos bravíos y completamente desnuda. O como Catalina de Rusia, que le recibe en su Corte esplendorosa y a poco para nadie es un secreto «que el coronel español» es el favorito de la concupiscente soberana. Miranda consagra pocos días al amor en el lecho imperial y, movido por la fuerza misteriosa que le arrastraba, se fue a otras tierras. La idea que desde niño se había fijado en su alma no le abandonaba, y libertad a su patria era la ambición de que estaba poseído (7).

Libros enteros se necesitarían para relatar la vida extraordinaria del generalísimo y precursor; sus entrevistas con Pitt; su correspondencia con Lord Wellington; sus expediciones a las costas venezolanas; su permanencia en las Antillas; sus viajes y aventuras, su prisión y su muerte.

Después de los acontecimientos de Venezuela y de la inexplicable capitulación de Monteverde, acordada en La Victoria, llegó Miranda en la noche del 20 de julio de 1812 con la intención de embarcar en la corbeta inglesa Saphir, anclada en el puerto La Guayra.

Llegaba desconceptuado, peor aún, acusado de traidor por los suyos y de vendido al enemigo.

La inercia desalentadora de las armas republicanas, hija, al parecer, de planes desconocidos; las íntimas y frecuentes relaciones del generalísimo con el gobernador de Curazao; el despacho en comisión reservada de Molini, secretario privado de Miranda, para Inglaterra; la libertad ofrecida a los esclavos con violación del derecho santo de propiedad y la publicidad de la ley marcial (8); la separación de Bolívar de la Comandancia del Batallón Aragua y el envío posterior de aquel a custodiar la plaza fuerte de Puerto Cabello, alejando de esa manera del teatro de la guerra a un joven heroico; el no haber enviado a Bolívar el auxilio que le pidió; la obstinación en no perseguir a Monteverde después del rechazado ataque de La Victoria, en el cual testigos presenciales y de conocimiento en el arte de la guerra afirmaban que si Miranda, como se lo pedían los oficiales de su ejército, persigue vivamente a Monteverde, hubiera podido destruirle y asegurar la causa de la independencia (9); la reserva en que mantuvo la capitulación, tanto más lamentable cuanto que la situación de Monteverde llegó a ser desesperada después de la acción de Pantaneo (10); la misma presencia de la goleta inglesa que lo esperaba lista para zarpar; estas y algunas otras fueron las causas que prepararon realmente el golpe del cuartel efectuado en la noche del 30 al 31 de julio de aquel año.

Secretamente se reunieron el doctor Miguel Peña, gobernador civil de La Guayra; los coroneles Simón Bolívar, Tomás Montilla, Miguel Carabaño, José Mires, Charillón y José Landaeta, y el sargento mayor Juan José Valdés, para discutir sobre la conducta de Miranda y acordar lo que fuera conveniente, resolviendo en definitiva prenderle para obligarlo a que firmara en tierra el convenio que garantizaba sus vidas y propiedades (11). La ejecución quedó concertada así: Casas debía situarse en el Castillo del Colorado al frente de las tropas; Valdés cubriría con una guarnición la habitación donde descansaba Miranda; Chantillón, Bolívar y Mantilla debían apoderarse de su persona, de grado o por fuerza; Mires recibirla y custodiarla en el Castillo. Todo se ejecutó como se había dispuesto, y a las tres de la mañana del 31 de julio estaba preso Miranda (12). Hasta la hora de la detención de Miranda, a todos los conspiradores los guio el patriotismo; empero, por desgracia, uno de ellos, el doctor Casas, traicionó a sus compañeros haciéndose ejecutor de una orden de Monteverde llegada a las ocho de la mañana para que se impidiese el embarque y salida de La Guayra a los jefes y oficiales revolucionarios. De tal manera que cuando en la tarde de aquel mismo día llegó el comandante Francisco Javier Zerberiz, Casas entregó a Miranda a los españoles, quienes lo condujeron a una de las bóvedas del Castillo junto con Ayala, Mires, Paz, Castillo, Tomás Montilla y otros. Bolívar y Francisco Rivas lograron escapar disfrazados para Caracas y unos pocos pudieron partir a bordo de la goleta Matilde, entre estos Chataing, Yáñez y Briceño (13).

No es justo, no es correcto, de consiguiente, culpar a Bolívar de la prisión de Miranda. Bolívar no era entonces sino uno de tantos, un joven improvisado coronel, a la sazón derrotado y sin mayor crédito ni como militar ni como político. Si no hubiera sido lo que después fue, nadie se acordaría de que tuvo parte en la prisión de Miranda, como nadie se acuerda de que tomaron parte en ella un francés llamado Chantillon, un español llamado Mires, y dos coroneles llamados Carabaño y Montilla, como nadie se fija en que el personaje de más cuenta no era el joven Simón Bolívar, sino el comandante de la plaza, Casas, o el gobernador civil doctor Peña (14).

Desde La Guayra fue conducido Miranda a Cádiz y de esta ciudad a San Fernando, al presidio de «Cuatro Torres», en La Carraca, donde estuvo algunos años hasta que enfermó de gravedad, pasó al hospital de dicho Arsenal y allí murió, desengañado, pobre, olvidado de todos, sin amparo, quien fue amado de emperatrices y ocupó puestos elevadísimos.

Prisión de Cuatro Torres en La Carraca. Foto: Pérez Sarmiento.

La partida de defunción, copiada de los libros de la Castrense, en San Fernando, dice textualmente así:

«En 14 de julio del año 1816 falleció, en el hospital del Real Arsenal de la Carraca, el particular de causa pendiente y reo de Estado Francisco Miranda, hijo de Sebastián, natural de Venezuela en Caracas, de estado soltero, edad sesenta años, no testó, recibió el santo sacramento de la extremaunción y su cadáver fue sepultado en el campo santo de este distrito, de que certifico. —Doctor don Juan Francisco de Paula Vergara»

Miranda fue un hombre superior. Alto, «de apostura y de rostro nada comunes, más por su originalidad que por su belleza, tenía la mirada fogosa de los españoles, tez morena, labios delgados de los cuales brotaba ingenio, aun en su silencio mismo» (15), nariz bastante corta, recta y afilada en su extremidad; barbilla ancha, cuello bien afirmado sobre anchos hombros, andar firme y altanero; de modales algo bruscos, siempre sencillo y limpio en el vestir; voz baja, vibrante y ruda; todo en él indicaba el hombre de acción, el militar, el jefe. No obstante, era cultísimo, discreto, sagaz, ingenioso, de conversación brillante y amena, aunque a veces también sombrío, silencioso y concentrado, lo cual desconcertaba a sus interlocutores. Dotado de poderosa voluntad, como lo dice Serviez en L’Aide de Camp, lo que quería queríalo con una especie de encarnizamiento. La independencia de su patria fue su única pasión y el móvil de cada uno de sus actos. Para conseguirla puso todos los recursos de su espíritu al servicio de la intriga y no vaciló en acudir a todos los medios. Contaba menos con los acontecimientos que con los hombres, los cuales casi siempre le traicionaron. Se dejaba sorprender y desconcertar por la fortuna sin desviarse nunca de la abnegación de sí mismo, que parece haber sido su virtud dominante; y de la «frialdad heroica» que, al decir de Michelet, nunca le abandonó (16).

Conmovedora, en realidad de verdad, es la vida de Miranda, el precursor, como se le ha llamado, por haber sido el primero en concebir el porvenir de la América española. No retrocedió en su estupenda empresa, dice el nunca suficientemente llorado historiador Mancini para realizar tal porvenir ni ante los peligros ni ante las pruebas, persiguiendo su admirable ideal en medio de acechanzas, de dificultades sin cuento, de la ingratitud y de la traición de los suyos, aceptando de antemano, con el más elevado de los estoicismos, las dos grandes expiaciones ineludibles: padecer y morir.

No hay ejemplo, dice Michelet, quien no conocía sin embargo más que parte de la vida de Miranda, de una existencia tan completamente abnegada, sistematizada toda entera en provecho de una idea, sin dar un solo momento de ella al interés, al egoísmo. «Miranda, dice el gran historiador, nació desgraciado. Empero, esta misma desgracia se convierte para él en aureola, y es un título más para su alabanza y para su gloria».

Gloria bien adquirida y que le fue negada por tanto tiempo, pues solo principió a hacérsele justicia al grabar su nombre en París, en el pilar Este del Arco del Triunfo de la Estrella, entre los de los 336 héroes a quienes el emperador Napoleón juzgó de tal honra.

“Sur ce bloc triomphal…

Ou l’Histoire dictait ce qu’ll fallait écrire!”

(«En el monumento triunfal en que la historia dictaba lo que había de quedar escrito…»)

Uno de los primeros cantores de las glorias del precursor fue el insigne humanista don Andrés Bello, quien en su Oda a Miranda decía:

Con reverencia ofrezco a tu ceniza,

este humilde tributo; y la sagrada

rama a tu efigie, venerable, ciño,

patriota ilustre que, proscrito, errante,

no olvidaste el cariño

del dulce hogar que vio mecer tu cuna,

y, ora blanco de las iras de fortuna,

ora de sus favores halagado,

la independencia americana hiciste

tu primer voto y tu primer cuidado.

Los chilenos O’Higgins y Carrera; el colombiano Antonio Nariño, que por la traducción y divulgación de Los derechos del hombre entró en la Carraca cuando Miranda moría; los ecuatorianos Montufar y Rocafuerte; el cubano Caro; el mexicano Mier; el peruano Monteagudo; Moreno, de la Plata; Bolívar, Alvear, San Martín y Zapiola, todos ellos recibieron de labios de Miranda palabras de aliento y oportunos consejos. Aunque tan solo hubiera inspirado a Bolívar, San Martín y O’Higgins, eso bastaba y sobraba para su gloria.

Y tras tantos esfuerzos; después de los días alegres de combates y de victorias; tras las horas, para él inolvidables, pasadas en las cortes europeas, respetado y admirado de todos; vinieron los días amargos, de una amargura infinita; el destierro, la fría y lóbrega prisión, el abandono de sus amigos, la hostilidad del adversario, la calumnia y la envidia que amargaron sus últimos años; el hospital y la muerte en cama paupérrima, solo y triste, vencido por el dolor.

Murió como había vivido, firme en sus convicciones, esperando sonriente la última hora; aguardando la muerte como quien espera a una antigua amiga cortejada por él en cien batallas y que venía a libertarlo, para siempre, de un mundo ingrato y cruel que no tuvo para él sino desengaños e ingratitudes.

Las olas de este mar, que él cruzó otras veces para llevar libertad a lejanas tierras, van a estrellarse contra el lugar donde reposa. Nacido para la lucha, esta no ha terminado para él con la muerte.

Miranda, empero, supo realizar su obra: él sentó las bases de la libertad de la América española. Su historia es gloria indiscutible, nobilísima y seductora para toda América, para nuestra raza. Su figura, esbelta y simpática, tiene algo de novelesca, y cuando la gratitud consagre lo que debe al estudio de la vida de aquel héroe infortunado, los pueblos de sangre española se extasiarán al revisar las páginas olvidadas (muchas de ellas inéditas en el riquísimo Archivo de Indias de Sevilla) que nos harán enmudecer de admiración al recordar al prócer gallardo e incansable, peleando como bueno por Francia, destacándose su nombre en Valmy, teniendo bajo sus órdenes a un futuro rey de aquella nación gloriosa; buscando armas e influencias, día tras día y hora tras hora, para independizar a su patria; navegando en buques piratas hacia las playas magníficas de esa América ingrata que él soñó libre y en cuyos campos exuberantes dejó caer la semilla bienhechora para legarle el admirable tricolor (amarillo, azul y rojo) del pabellón colombiano que fue insignia de triunfo en Boyacá, Junín y Ayacucho, y cobija hoy amorosamente a tres naciones hermanas cultas y prósperas: Colombia, Ecuador y Venezuela.

Que ese pabellón cubra respetuosamente la tumba abandonada del bravo luchador y que los gobiernos o los pueblos bolivianos se acuerden de levantar, en el propio cementerio de La Carraca, el monumento que guarde la tierra con la cual se han confundido los restos del prócer; que simbolice y perpetúe al propio tiempo la gratitud de esos pueblos por obra desinteresada, paciente y heroica de su precursor.

Cementerio de La Carraca donde fue enterrado Miranda. Foto: Pérez Sarmiento.

Notas

- Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia. Tradujo y publicó, en 1794, Los derechos del hombre, y por ello fue conducido a La Carraca, donde estuvo preso durante cuatro años, hasta 1820, en que Riego le dio libertad. Fue vicepresidente de Colombia y escritor notabilísimo.

- Francisco Antonio Zea. Nació en Medellín de Colombia, en 1770. Fue director del Jardín Botánico de Madrid; uno de los diputados de la Junta de Bayona en 1808; gobernador de Málaga y director general del Ministerio de la Gobernación hasta fines de la ocupación francesa. Poeta y publicista, fue presidente del Congreso de Angostura en 1819; vicepresidente y el primer ministro plenipotenciario de la Gran Colombia en Europa. Como tal, propuso en 1822 al embajador de España en Londres, Duque de Frías, un proyecto de confederación hispanoamericana que el diplomático español rechazó porque en él no se estipulaba que las antiguas colonias españolas volverían a poder de España incondicionalmente.

- Duquesa de Abrantes: Memoires.

- Jules Mancini: Bolivar et l’emancipation des colonies espagnoles des origines a 1815.

- Marqués de Rojas: El General Miranda.

- Mancini: cit.

- Aurelio de Castro: Miranda.

- Larrazábal: La vida y la correspondencia general del Libertador.

- Restrepo: Historia de Colombia.

- Baralt: Historia de Venezuela.

- Mariano R. Martínez: Simón Bolívar Íntimo.

- Larrazábal: cit. —Porras Troconis: La prisión de Miranda.

- Gabriel Porras Troconis: Prisión de Miranda.

- Rufino Blanco Fombona: Cartas de Bolívar.

- Paul Adam: L’Esprit de Miranda.

- Julio Mancini: cit.