por José de Castro y Serrano en La Ilustración Española y Americana* [15/02/1874]

localizado y transcrito por Alejandro Díaz Pinto [11/06/2017]

LAS ESTANQUERAS.

—

RELACIÓN DE UNA DESDICHA VULGAR.

por D. José de Castro y Serrano.

Sr. D. Abelardo de Carlos.

Amigo mío: Una casualidad, de esas que el vulgo llama providencias, ha puesto en mi conocimiento la relación de una historia tan desdichada como insignificante. Se la dirijo a V. por dos razones: primera, porque necesito la gran circulación de su excelente periódico para que llegue a noticia del mayor y más escogido número de lectores; segunda, porque he de hacerle al final algunos encargos, que pocas personas desempeñarían con tanta eficacia y escrupulosidad como V.

Suspendo ahora esta carta para que oiga V. la narración, y luego la terminaré con mis súplicas. Los hechos son los siguientes:

I.

Había hace pocas semanas en la isla de San Fernando un estanquillo miserable, adonde acudían por tabaco y sellos personas muy distinguidas de la población. Era el estanco de las tres hermanas. Una vara cuadrada de hueco para cada una, y otra vara lo más para el estante de los cigarros y el mostrador de las transacciones, constituían aquella dependencia de la administración pública, confiada esta vez con acierto a la impericia industrial de tres huérfanas infelices. La mayor tenía treinta y ocho años, diez menos la última, y una edad proporcionada entre ambas la tercera, que no era hermana como lo parecía; pero cuya breve historia pone de manifiesto el corazón de las tres. Fue novia de un hermano que se murió, y cuando se deshacía en lágrimas sobre el cadáver del que iba a ser su marido, lamentando el abandono en que quedaba en el mundo, las hermanas, que perdían también con el muerto su único apoyo por entonces, dijéronla a una:—«Vente con nosotras, y lo que de nosotras sea, será de ti. Las tres lloraremos juntas. Las tres partiremos un pedazo de pan».

Desde ese tiempo las gentes las consideraron tres hermanas; y quizá por esto las gentes, así como por la extremada limpieza del estanquillo, como por la afabilidad de las vendedoras, como por la honradez que envolvía todo aquel pobre conjunto, prefirieron la tienda de que hablamos como fórmula de protección, y hasta llegaron a hacerse amigas de las estanqueras, cuyo sencillo trato cautivaba a todos los corazones sensibles.

No es de extrañar, por tanto, que una mañana del mes de Diciembre último, al ver que en el estanco se lloraba en vez de reír, hubiera muchas personas que preguntasen con interés la causa, y que con interés se condoliesen al oír por boca de las tres hermanas a un tiempo, que el último miembro de la familia, un sobrino muy joven que trabajaba de carpintero en las obras cristianas de Tetuán, había caído soldado y lo reclamaban con urgencia para la guerra. No era esto todo lo peor. El sobrino, que por su buen comportamiento merecía las atenciones de nuestro cónsul, obtuvo de él un permiso para demorar su vuelta a Cádiz hasta que concluyese un trabajo lucrativo de que se ocupaba; y esta condescendencia del cónsul debida a mutua bondad, fue causa de que cuando llegó al depósito, hubiera ya terminado el plazo de treinta días que se les concedió a todos los quintos para elegir cuerpo donde alistarse. Las tías deseaban que el muchacho escogiese la marina, por la probabilidad de tenerlo cerca; pero el abandono voluntario de su derecho lo impedía entonces, como no se consiguiese por gracia muy notoria del capitán general del departamento.

De las tres hermanas, las dos que llamaremos mayores eran completamente nulas para toda suerte de asuntos graves. Solo la menor, Emilia, que sabía un poquillo de cuentas y algo de lectura y escritura; Emilia, que era la encargada de entenderse con la administración, la que dirimía las cuestiones con los parroquianos, la que con su gracejo y natural atractivo sostenía en primer término el núcleo de amistades de que se hallaba rodeada la humilde tienda; solo Emilia podía encargarse de dar los pasos conducentes al logro del anhelo común. Ella fue, pues, un día y otro la que anduvo por duplicado la gran distancia que separa a la población de la capitanía general, sin conseguir ser recibida por el jefe, a quien embargaban en aquellos momentos importantes atenciones políticas. Al cuarto o quinto viaje, sin embargo, quiso la fortuna que el general oyese los lamentos y súplicas de la joven, y que mandándola entrar a su presencia, escuchase con benevolente atención su solicitud, ofreciéndola en el acto todo su apoyo. Dispuso que uno de los ayudantes hiciese el borrador de la instancia, informó a Emilia de cómo había de ser escrita y firmada, y recomendándole la presteza por lo premioso del tiempo, aseguró formalmente que podían contar con el sobrino en marina.

No hay que encarecer ni la satisfacción de la joven, ni la premura con que daría los pasos sucesivos. Un parroquiano de la casa escribió sin pérdida de momento el memorial en el papel conveniente, y Emilia voló a Cádiz para obtener la firma del interesado, prometiéndose concluir el asunto en pocas horas. Pero la fatalidad, que perseguía con negra insistencia a aquellas pobres mujeres, hizo que la portadora del escrito llegase al depósito momentos después de haber marchado en tren expreso para Madrid todos los reclutas de la provincia. Se había obedecido a una orden telegráfica de la mayor urgencia.

La desolación de las tres hermanas no tuvo límites ni era fácil que tuviese consuelos. Lo que el general hubiera hecho por sí mismo a la mañana siguiente, ya no podía hacerlo sino el ministro de Marina, y el ministro no estaba en San Fernando, sino en Madrid, y al pobre muchacho se lo llevaban sin haberse despedido de su familia, sin ropa, sin un escapulario, sin una bendición de Dios. La pobre hermana Josefa decía:—«¿Pero es posible que ese general, que era tan bueno, no sea ya nadie?».

Emilia y Concha abrieron de repente el cajón, animadas de un pensamiento análogo. ¿Alcanzaría el peculio de la casa para que una de las mujeres tomase el camino de Madrid? El consejo de los amigos de la tienda era unánime en este punto. Una carta por el correo es una carta perdida; los pasos de un quinto fuera de su país son pasos infructuosos: una mujer cariñosa, en cambio, una mujer amante, provista de una recomendación eficaz, podía solo obtener en la corte y del propio ministro, lo que ya obtuvo en la capitanía general del jefe del departamento. No cabían vacilaciones en tiempo de guerra: dejar de conseguir para el mozo lo que ya tuvo alcanzado, era tal vez conducirlo a la muerte.

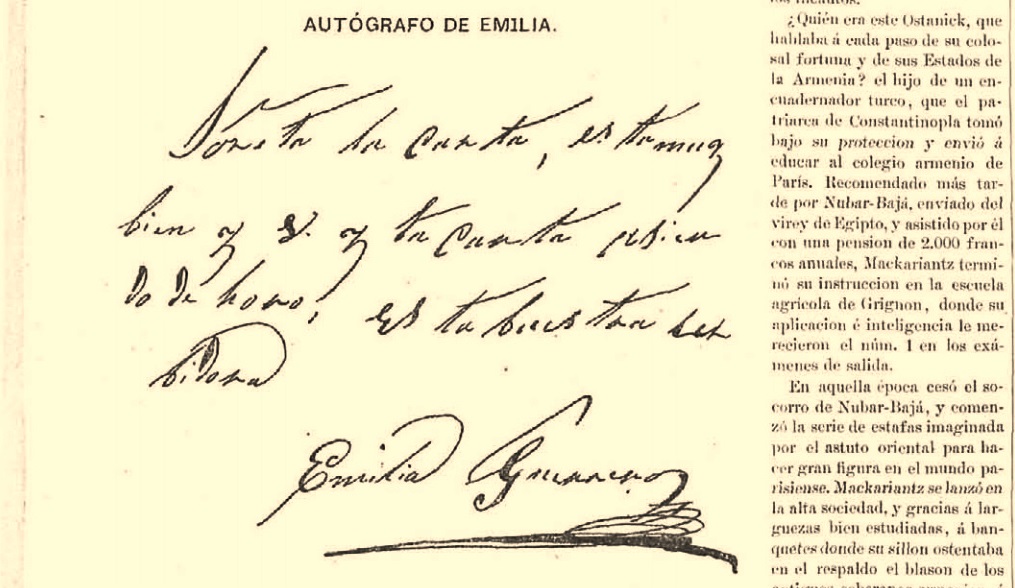

Una de las buenas señoras que con más frecuencia compraban sellos de franqueo, les ofreció carta para cierto general residente en Madrid, que disfrutaba de gran influencia con los ministros. Al recibir aquella carta, Emilia contestó:—«Señorita, la carta está muy bien, y V. y la carta son de oro. Emilia Guzmán».—Se juntó toda la mejor ropa de las tres hermanas, se juntó todo el dinero posible, se juntó todo el valor de que tres hermosos corazones pueden disponer, y Emilia, a quien se dirigieron unánimes las miradas de Josefa y Concha; Emilia, que según la ingenua expresión de sus hermanas, era la única de las tres que tenía talento, salió al día siguiente en un coche de tercera clase para Madrid, llevando fe cristiana en su empresa, una carta en el pecho, unos duros en el bolsillo y un pañuelo con ropas en la mano.

II.

Circunstancias especiales que no conocemos, llevaron a la viajera a una humilde casa de huéspedes de la calle del…, núm. 24. Allí pagó por adelantado una semana de hospedaje, y sin pretender descansar de las molestias del camino, que tanto eran físicas como del alma, se dirigió en busca del general para quien traía la carta de recomendación. El general no estaba en casa, pero su amable esposa recibió a Emilia con el mayor cariño, prometiéndola que a la mañana siguiente conseguiría hablarle de su asunto. En efecto, al otro día el general le dio una carta para el ministro de Marina; carta tan verdadera y calurosa como la pobre mujer no hubiera podido esperarse. Emilia bañó de lágrimas las manos de aquellos señores, a quienes desde aquí rendimos tributo de agradecimiento en nombre de la caridad, como ya se lo hemos rendido indirectamente al noble marino que mandaba en el departamento de San Fernando.

Cinco o seis días mortales perdió Emilia en las antesalas del ministerio, y no fue poca su fortuna si al cabo de ellos oyó de los labios del ministro que aquella recomendación que traía era para él irresistible; así que no se contentaba con escribir a su compañero el de la Guerra en favor del quinto que salía para el Norte, sino que iba a recomendarle el asunto de palabra en el consejo de aquella tarde. Con esta lisonjera esperanza corrió Emilia al cuartel para consolar a su sobrino impaciente. Allí tuvo que dejarle algún dinero del poquísimo que ya tenía, porque el pobre muchacho, aun habiendo gastado todo el suyo, principiaba a carecer de lo más necesario. La carta que escribió en seguida a sus hermanas pidiéndoles más dinero y refiriendo los pormenores del asunto, sirve de apuntes a esta crítica parte de nuestro relato.

No fue, como se dice vulgarmente, palabra de ministro la que dio el de Marina a la joven: dos días después, que logró verlo, ya tenía preparada la carta, y le dijo:—«He hablado con mi compañero de Guerra; no hay inconveniente en acceder a lo que se solicita; dentro de cuatro o seis días bajarán las órdenes para que el muchacho vaya a Cádiz e ingrese en el departamento como desea».

Emilia se volvió loca de placer. Nadie la había engañado, nadie la había desdeñado, nadie había abusado de su inexperiencia ni de su debilidad. No le faltaba más que recibir el dinero y volverse con su sobrino a San Fernando.

Pero el dinero no venía, y Concha y Josefa ni aun contestaban inmediatamente, como de costumbre, a la carta de su hermana. Llegó ésta a sospechar si torpes, como lo eran, para el despacho, les habrían metido alguna moneda de oro falsa, y no tendrían remanente de utilidades que remitirle. Pensó también que con las décimas de la nueva moneda de cobre podrían haber armado un lío en que saliesen perdiendo; porque el estanco de las tres hermanas era de esos que cuando un trabajador daba dos cuartos y medio por un cigarro de a tres, se le decía:—«Bien está, otro día lo dará usted de sobra».

En nuestros apuntes, sin embargo, obran otras noticias. Josefa y Concha reunieron dinero suficiente, y lo mandaron enseguida a Madrid; pero la carta se extravió.

Pasados algunos días Emilia escribió de nuevo, no sin haber ya sufrido conminación de la casa de huéspedes por falta de puntualidad en el pago. Su vergüenza había sido infinita, y así lo apunta en su carta:—«Creí morirme».

Necesitaríamos recurrir ahora a la fantasía para relatar este breve período de la existencia de la mujer; pero no queremos intentarlo. Emilia andaba por las calles de Madrid sin ocupación en que entretener la amargura de sus pensamientos. En la casa de huéspedes dicen que no aparecía más que a acostarse, de temor sin duda de que le pidieran el dinero; y si comía, no saben donde. Hemos procurado averiguar si entraba en el cuartel a la hora del rancho: pero el sobrino no la vio ni pudo descubrir en ella nunca más que alegría por haber conseguido su rescate. Hecho es que una noche, de las que contra su costumbre se retiró temprano a su casa, rogó a la patrona que le echara alguna manta encima, porque tiritaba de frío. Entráronle además una taza de caldo; pero Emilia no quiso, poniéndose muy colorada, y lo que pidió por el amor de Dios fue un refresco, aunque no tuviera azúcar. Un huésped la oyó quejarse toda la noche, y por la mañana, cuando entró la patrona, la miró a la cara y llamó a un médico. Emilia no pudo extrañarse de esta solicitud, porque ella en San Fernando hubiera hecho lo propio con cualquiera. El médico vino, la pulsó, habló cuatro palabras con la patrona, y un rato después entraron dos hombres con una camilla y se la llevaron al hospital. Tenía viruelas.

III.

En el estanquillo de San Fernando, el placer de las noticias recibidas hasta entonces, se trocó en una triste inquietud. Emilia, que era tan puntual, no escribía: y el sobrino, que era tan cariñoso, no hablaba en una carta más que de sí, poniendo al pie:—«A la tía Emilia no la veo: estará muy ocupada dando los pasos: en toda esta semana no puedo salir del cuartel».

Los amigos de la tienda se interesaron tanto en el lance, que fueron a preguntar a la casa de comercio por donde se giró la letra si estaba cobrada. Miraron un libro y vieron que no. Entonces aconsejaron a las hermanas que se pusiera una segunda letra, por si la anterior carta se había perdido; lo cual fue corroborado por la llegada con atraso de la última de Emilia, en que se dolía de la situación probable de sus hermanas tanto como de la suya propia. Se mandó inmediatamente otra carta y un telegrama; pero éste último no pudo correr, porque los carlistas o los cantonales habían cortado los hilos. Así pasaron ocho días más. En el estanco ya no se discutía, se lloraba.

Con fecha de 3 de Enero escribe el sobrino que Emilia se halla enferma; que él ha abierto una carta de sus días, y se aflige en pensar lo que están pasando con el embolismo de las cuentas por falta de la persona que sabía llevarlas: que pide a Dios misericordia para todos, y que cuando le sea posible tomará el camino de San Fernando. Esta carta se comentó ya, no solo en la humilde tienda de las hermanas, sino en el extenso círculo de cuantos se iban haciendo partícipes de su deplorable situación. No había duda en que el sentido de las frases del soldado era siniestro.

Del 3 al 15 no hubo carta: el 16 amaneció cerrado el estanco. El 17 de Enero volvió a abrirse con otras caras que, para terror de las personas amigas, se mostraban alegres. La señora de los sellos se atrevió a preguntar, y le contestaron:—«Ya no están aquí; una se ha muerto y las otras se han perdido: ¿Quiere V. del interior o de fuera?».

En el Patio Cambiazo, lugar el más miserable y sucio de la isla; en una habitación de entresuelo, sin luz propia, sin aire, y hasta olvidada, si nos es permitido decirlo, de la mano de Dios, allí encontró la señora recogidas a las dos hermanas, todo ojos para llorar, todo clamores para pedir la muerte. El sobrino había salido el día 12 del cuartel, y el 8 habían enterrado a Emilia en el hospital. Ni lo vio siguiera.

Hoy hay en Madrid una persona encargada de rescatar por cinco duros las ropas de la joven que están en secuestro: el quinto debe andar caminando para Cádiz a pie y por tránsitos de tropa: y tú, Emilia, pobre Emilia, desdichada y sin par criatura, cuyos terribles tormentos te han llevado al sepulcro sin que lo sepa nadie, ¿por qué cuando vagabas por esas calles de Madrid que desconocías, luchando con los secretos placeres de tu triunfo y los hondos pesares de tu escasa fortuna; por qué cuando mirabas a las caras alegres y a las gentes dichosas que te estorbaban el vacilante paso, no te fijaste en la nuestra o en la de alguno de los muchos a quienes el corazón impulsa en momentos especiales para creer y remediar las desgracias del prójimo, contándoles tus apuros y tu aislamiento? ¿Por qué no referiste tus penas a los señores de la carta, o al ministro de Marina, o al de la Guerra, que tan cariñosos estuvieron contigo, o al propio soldado cuya libertad y fortuna acababas de obtener? ¿Cuál era el tamaño de tu vergüenza, cuáles los perfiles de tu pudor, para devorar dentro de ti misma, sin decírselo a nadie, hambres, miedo de volver a tu casa, calentura, desnudez y abandono absoluto? ¿Qué pasaba ya en tu pobre naturaleza cuando te atreviste a pedir una manta, cuando solicitaste de tus acreedores un refresco, cuando viste que dos hombres te echaban medio desnuda en la camilla de los apestados, cuando entraste en la sala del hospital, cuando se agravó tu pestilente dolencia, cuando te sacramentaron, cuando estertoraste, cuando moriste? ¿Qué visiones llenaron de amargura tus últimas horas, o qué beatífica esperanza pudo despertársete en el último momento?

¡Duerme en paz, pobre joven, en esa fosa común, donde descansan los muertos desconocidos y donde todas las desdichas humanas encuentran fin. Las lágrimas de las pobres estanqueras de San Fernando, y las que en este instante arrasan los ojos de ésta tu verídica historia, son tu sufragio religioso, tu glorificación humana y las flores para la corona de tu martirio!

—

Sí, amigo Sr. de Carlos: ya conoce V. la historia de las estanqueras. Haga V. insertar en su periódico este escrito, para que llegando a noticia de mucha gente, pueda alguna gente dedicarse a remediar lo que en relación a esas infelices es aún remediable. Yo le recomiendo a V. dos cosas: primera, que el estipendio a que el artículo presente se haga acreedor, lo ponga en letra para la ciudad de San Fernando, a la orden de la señora doña Carmen de Pardo Figueroa, que ella sabrá lo que tiene que hacer con ello; segundo, que mande estereotipar ese autógrafo de Emilia y lo coloque al pie de estos renglones; porque he sabido que en la propia ciudad de San Fernando acaba de batirse una especie de medalla que recuerde los hechos de un hombre funesto y de una empresa criminal; y aún cuando supongo que, por grande que sea la perturbación de estas horas de España, habrá quien se dedique a recoger y destruir esos emblemas de horror, puede quedar alguno en las manos de un curioso, y justo será que si la generación futura halla en el objeto a que aludo un motivo de vergüenza y repugnancia para hoy, halle también al lado, con que no se conserve más que un número de esta ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, el emblema de una virtud, que, no por ser vulgarísima, deja de pasar en éste y todos los tiempos por admirable y hasta sublime.

José de Castro y Serrano.

Autógrafo de la protagonista en la publicación citada.

NOTA DE LA DIRECCIÓN.

Aun cuando el anterior escrito no tendría precio si hubiera de ponérsele, el director de la ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, necesitando asignarle alguno, remite con esta fecha a la ciudad de San Fernando y orden de la señora a quien se alude, una suma bastante a socorrer por ahora la desdicha de las infelices estanqueras; desdicha tan sobria como admirablemente pintada por nuestro distinguido colaborador.

A. de C.

***

(*) Aunque la publicación original se envió a La Ilustración Española y Americana, a nombre de su director, el artículo fue recogido por otros medios de difusión nacional:

- El Imparcial. Diario Liberal, 18/02/1874

- El Gobierno. Diario político de la tarde, 20/02/1874

- La Iberia. Diario liberal, 25/02/1874

- La América. Crónica hispano-americana, 28/02/1874

- La Ilustración Española y Americana (Rec.), 08/02/1896

Responder