Emilia de la Cruz Guerrero

Lda. en Historia

Esta enfermedad es una infección vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti, conocida también con otros nombres como vómito negro, mal de Siam, plaga americana, tifus icterodes y que se caracteriza por fuertes dolores y calenturas en todo el cuerpo principalmente en la cabeza, color de piel y ojos amarillentos, vómitos y delirios que llevaban a la muerte.

La Real Isla de León había vivido en el transcurso del siglo XVIII los principales eventos de su historia. Pasó de ser una aldea a principios de la centuria, a un centro militar, industrial y comercial de gran vitalidad cuando faltaban pocos años para alcanzar el nuevo siglo. Todo ello acompañado de un espectacular incremento de la población, fenómeno, posiblemente, sin parangón en el resto de la España de su época. Pero cuando llegó 1800, la situación había cambiado drásticamente como consecuencia de la general situación de debilidad del país desde años atrás, a la que colaboraba eficazmente el permanente estado de guerra provocado por la presencia inglesa en las cercanías de las costas gaditanas.

La crisis económica del estado supuso para la isla la desaparición del comercio creado alrededor de la Real Marina a causa de los grandes atrasos en los pagos, aunque lo peor fue el despido de millares de trabajadores del Arsenal de la Carraca quienes, como se exponía en una reunión del cabildo isleño, se hallaban en una involuntaria vagancia y en el inferior grado de la mendicidad lo mismo que los jornaleros y artesanos de la villa (1). En este escenario de miseria llegaría la fatídica epidemia de fiebre amarilla, de gran incidencia en la Real Villa, haciendo los mayores estragos precisamente en los más pobres y en ese momento, la mayoría de esa población venida a menos.

La amenaza de guerra, de invasión enemiga aprovechando la frágil condición del pueblo, supuso una zozobra constante para la ya aterrorizada población que veía diariamente morir por decenas a los afectados por las fiebres. El ayuntamiento, al parecer, hizo lo que bien pudo -a pesar de tener completamente vacía la caja del fondo de propios- para contener la enfermedad y atender a los afectados de más necesidad. Como problema adicional de extraordinaria transcendencia, surgiría una nueva crisis en el abastecimiento de trigo, con el consecuente aumento en el precio del pan, haciendo más complicado aún el problema básico de la alimentación de las gentes.

Las incidencias de la enfermedad

Se podría decir que la Isla de León no tuvo posibilidad alguna de escapar indemne de la epidemia de fiebre amarilla de 1800 debido a su extrema proximidad a Cádiz, foco inicial de la misma. Si a ello añadimos la situación geográfica de la Real Villa -intermedia entre Cádiz y el resto de la Península- vemos que se encontraba en una posición extraordinariamente favorable para ser afectada por la enfermedad al ser lugar de paso obligado de todos aquellos con procedencia o destino a la capital por vía terrestre. Este terrible mal que asoló a numerosas poblaciones de Andalucía en 1800 tuvo su origen en algunas embarcaciones procedentes de América, todas ellas atracadas en Cádiz, desde donde pasaría con rapidez a los distintos barrios de la capital y después a otras poblaciones cercanas. De la misma manera, las causas de la enfermedad, las condiciones de incubación del mal y su forma de propagación y contagio, son bastante bien conocidas (2).

No obstante la propagación de la epidemia en fechas tempranas a otros lugares como Sevilla, el ayuntamiento de la Real Villa no tomó prevención al respecto, ni siquiera cuando se produjo un extraño y alarmante aumento de la mortalidad en el mes de agosto de 1800, al que no se le buscó explicación alguna. De hecho, la existencia del mal no se expuso oficialmente en el cabildo isleño hasta el veintidós de agosto de 1800 -incluso un día después de Puerto Real (3)– pero haciéndose alusión en la reunión municipal a la grave situación de Cádiz y cómo se podría prever la propagación de la fiebre en La Isla (4), cuando en realidad ya estaba bien asentada en Cádiz.

El desconocimiento del origen de la terrible enfermedad, de su prevención y de su tratamiento, llevó al alcalde mayor de La Isla a la promulgación de unas medidas de higiene de carácter general que demostraban bien el deplorable estado sanitario del pueblo. Por la reiteración del contenido de las ordenanzas se deduce fácilmente el escaso éxito obtenido por la primera autoridad civil de la villa en su empeño.

La primera providencia dictada iría en contra del ganado de cerda -sospechoso universal de la transmisión de numerosos males- que acostumbraba a pastar por las calles isleñas con la connivencia de sus propietarios, quienes por las noches los recogían en sus propias viviendas. La segunda ordenanza atañía a la suciedad general del pueblo, lleno de basuras y escombros. Para ello, se encargó a los comisionados municipales el cuidado del aseo de las calles, así como de las casas de los pobres. Las calles debían ser barridas y regadas frecuentemente con aguas puras y vinagre, y las casas debían esmerar su ventilación. Como medida más general se ordenaban fogatas en los sitios anchos del pueblo, quemando basuras para perfumar la población y preservar así a los habitantes del contagio. Ante la desobediencia de la población se pidió al capitán general la cesión de doscientos presidiarios para realizar las tareas de limpieza del pueblo (5).

Más tarde, comenzando septiembre, otra disposición afectaría al consumo de alimentos prohibiéndose el consumo y venta de melones, sandías y pepinos. Todo ello a propuesta de los médicos, pues resultaban perjudiciales estas frutas a los pobres que las comían desarregladamente. Lo mismo ocurrió con la carne de carnero y la venta de tocino al por menor fuera de los lugares autorizados para ello. Y ni siquiera al ganado vacuno que surtía de leche a la población le fue permitido transitar de día por las calles de la villa.

En cuanto a la atención a los necesitados, el día veintiséis se promulgaron las primeras disposiciones con el objeto de proteger a esta extensa capa de la población isleña. Y conscientes de que a los más pobres les resultaba imposible ser atendidos en el Hospital de San José, se decidió usar el mermado fondo de propios para costear las medicinas necesarias y así reforzar la nutrición de estas personas, quienes, al estar mal alimentadas, parecían ser una presa más fácil de la enfermedad. Para ello se ordenó a las carnicerías el despacho de un cuarto de carne por enfermo, y a dos de las boticas del pueblo la expedición de las prescripciones médicas. El requisito indispensable para obtener estos beneficios era la acreditación de indigencia del individuo o familia, certificada por el cura párroco, el facultativo correspondiente y el diputado del barrio donde viviera el enfermo (6).

Pronto, el médico Juan Gavarito expuso la necesidad de aumentar la ración de carne al considerarla manifiestamente insuficiente, proponiendo la cantidad de tres cuartos de libra de carne por enfermo debido a su mucha debilidad. Pero el Ayuntamiento, por las razones que fueran, tan solo aceptó media libra de carne de carnero. Mediado el mes de septiembre, otra medida vino a reforzar la alimentación de los afectados al reconocer los médicos las bondades de la grasura del tocino en los pucheros, con lo cual empezó a suministrarse a los enfermos junto con dos libras de carbón para cocer la carne (7). Pero debido a los abusos observados (8) se hizo necesario cambiar el criterio aplicado hasta entonces, pasándose a alimentar directamente a los enfermos con diez tazas de caldo por las mañanas y tres por la tarde, quedando restringida la expedición de vales para la compra de carne a casos muy específicos.

Como era de esperar, estas medidas en favor de los más necesitados encontraron una fuerte oposición por parte de los boticarios y tiendas de comestibles, bien por el descarado favoritismo del cabildo o bien por inconfesables intereses económicos, delatores ambos de la insolidaridad de ciertos sectores de la sociedad isleña. Así, los tenderos se negaron a suministrar carbón a cambio de las papeletas o vales con los que el Ayuntamiento pagaba, quizá por miedo a no cobrar a su debido tiempo o por puro egoísmo. Por otro lado, el resto de los boticarios del pueblo protestaron ante el hecho de que solo dos boticas estuvieran autorizadas a expender las medicinas, quedando excluidas el resto. En un primer momento, el alcalde mayor se negó a la pretensión sin aducir razón alguna, aunque posteriormente aceptó la lógica propuesta (9). Lo peor fue que tras los farmacéuticos siguieron los pasos los tenderos en cuanto a la entrega de productos a enfermos, pero el cabildo supo atajar el asunto de forma radical al anunciar al individuo en cuestión una fortísima multa si no cambiaba de actitud (10). Desde entonces, los componentes de este gremio no presentarían más problemas.

Una de las acertadas disposiciones tomadas por el cabildo de la Real Villa fue la división del pueblo en cuarteles o barrios atendidos por los distintos caballeros capitulares designados al efecto. De esta forma, se aumentaba la eficiencia en la atención a los enfermos así como el conocimiento de los mismos y su estado de necesidad, pero también la supervisión y aplicación de las medidas de higiene y limpieza dictadas por el ayuntamiento y el control estricto de cualquier contingencia. Como decisión de urgencia, la primera parcelación del pueblo se hizo el veintiséis de agosto pero no resultó práctica ante el desorbitado desarrollo de la epidemia. Por ello, se hizo otra mucho más prolija el veintidós de septiembre, quedando la villa dividida en veintiún barrios (11).

Las responsabilidades de los diputados del barrio quedaron bastante claras. Como primera obligación se establecía el control del número de enfermos de cada cuartel, certificando a los indigentes las papeletas correspondientes para la obtención de medicinas y alimentos, poniendo un especial cuidado en conocer quienes sanaban o fallecían para suspender la ayuda municipal. De la misma manera, se ejercía una fuerte vigilancia sobre la asistencia a médicos y cirujanos a los enfermos pobres para que ni se faltase a la caridad, ni se propagase más la epidemia. También velaban por el traslado inmediato de los cadáveres a los depósitos, indagando si a causa de los fallecimientos quedaban niños en desamparo para procurarles la protección necesaria. Por último, y atendiendo al problema adicional de la amenaza de invasión británica, formalizar listas de vecinos aptos para el combate consignando aquellos en posesión de armas y los que careciesen de ellas para dotarles de las mismas y de la munición necesaria (12).

Desgraciadamente, no todos los comisionados capitulares cumplieron con igual celo e interés sus cometidos -tal y como exponía el síndico procurador general de la villa en el cabildo municipal- pues algunos de ellos, relevados por el alcalde mayor de sus obligaciones por supuestas enfermedades, se dedicaban por entero a la atención de sus negocios particulares (13).

Una de las principales preocupaciones del alcalde mayor y del resto del cabildo de la Real Isla, fue evitar la propagación del contagio por gentes venidas de Cádiz y de otros lugares, pero haciendo especial hincapié en los procedentes de la capital, de donde familias enteras huían buscando sitios teóricamente más salubres llevando consigo, a menudo, algún individuo ya enfermo. La cercanía de la villa hacía de esta un sitio idóneo para alejarse lo suficiente de los estragos de la epidemia, con el consiguiente riesgo de los habitantes de la misma. Para evitar este peligro se destacaron dos hombres asalariados a la entrada del pueblo que contaban con el apoyo de cierta cantidad de tropas. Pero pronto se vio insuficiente la medida y se aumentó el número de guardianes, eliminando de paso cualquier tipo de remuneración al personal civil, ya que se consideró la tarea como carga concejil. También se cerró al tráfico el muelle o embarcadero de Caño Herrera para evitar la entrada por mar, suspendiéndose al tráfico de botes de pasajes y controlando la entrada de embarcaciones con víveres, cuyos tripulantes debían mostrar documentos sanitarios acreditando la ausencia de enfermedad para ser aceptado en la Isla (14).

Con todo, las providencias aplicadas no fueron lo efectivas que se deseaba y los contagiados procedentes de Cádiz continuaron entrando en la villa introduciéndose en esta los enfermos con varias astucias y hallando asilo en la ignorancia de los vecinos, como se exponía en el cabildo de finales de agosto. Como consecuencia, los focos infecciosos aumentaron sin cesar, lo cual preocupó en gran manera a los médicos, quienes pusieron el asunto en conocimiento del cabildo. Este acordó emitir una orden prohibiendo la recepción en las casas isleñas de toda persona procedente de Cádiz bajo la pena de cincuenta ducados o diez días de cárcel, concediéndose la tercera parte de la multa a aquellos que denunciaran hechos de esa naturaleza. Tan sólo se admitiría el tránsito hacia otros pueblos de personas sanas y libre de contagio, aunque de ninguna de las maneras podrían detenerse en La Isla (15).

Pero el numeroso tránsito de personas y mercancías a la capital hizo extremadamente difícil el control del paso a lo largo de La Isla. Entonces se decidió la inmediata construcción de un camino alternativo que, salvando el pueblo, evitara cualquier tipo de argucias para quedarse en él. Para ello se dispuso:

Que se abra un camino con inmediación a la capilla de Nuestra Señora de la Salud en el terreno del arrecife que se dirige a Cádiz. Que salga a la Albina del Zaporito y sin entrar en las calles del pueblo transiten las gentes que vengan de la ciudad para otros pueblos. Así se logrará que no se detengan ni acojan en esta Villa individuos de la plaza que intenten ejecutarlo. Poniéndose tropa en el sitio de la Ardila que precise a la gente de Cádiz a ir por el nuevo camino acompañándoles la tropa de caballería de aquel cuartel inmediato hasta dejarlos fuera del término (16).

Extremando aún más las precauciones, se concedieron dos días a los isleños o vecinos habituales de la villa accidentalmente en Cádiz para volver a sus hogares, siempre que estuvieran sanos y libres de contagio. Pasado dicho periodo de tiempo no se admitiría su entrada en el pueblo. La disposición fue comunicada al teniente de corregidor de la capital, así como al capitán general e intendente del Departamento para que los individuos de sus jurisdicciones observaran inviolablemente el contenido del bando de este municipio (17).

El horror ante todo aquello procedente de la capital hizo prohibir la entrada de tabaco, normalmente suministrada desde Cádiz, para evitar mayor comunicación de las enfermedades epidémicas, y se dispuso se procurara de Jerez o Sevilla en suficiente cantidad para que no faltara repuesto en este pueblo y no padeciese detrimento la Corte, cuestión esta importante al estar gravado el tabaco con un impuesto directo de la Corona (18).

Las medidas adoptadas progresivamente dejaron a Cádiz completamente aislada hasta el punto de que la rigurosidad aplicada dejó sin abasto de carne a la ciudad ante el temor de contagio al transportar el ganado. La reclamación del cabildo gaditano no se hizo esperar y ante ella se aprobó el tránsito y entrega de los animales a la capital, empleando a los enterradores isleños como conductores. Curiosamente, días más tarde, La Isla sufriría la misma desconsideración a la aplicada por ella a Cádiz cuando los pueblos comarcanos como Puerto Real, Alcalá y Medina Sidonia, impidieron la entrada de los compradores de ganado para el abasto de la villa ante el horror de ser contagiados por el mal. Para salir de la situación se llegó a asegurar por parte del cabildo que esta villa se hallaba libre de peste en un intento de convencer a los otros pueblos.

Por si no existían en la Real Villa suficientes problemas a causa de la epidemia, dos nuevos factores incidirían en hacer más complicada la supervivencia de los isleños. Uno fue la llegada de un enorme contingente de soldados del ejército, y el otro la escasez en los abastecimientos de trigo.

Por temor a una supuesta inminente invasión inglesa se acantonaron en La Isla seis mil hombres de infantería y mil de caballería con sus correspondientes animales, de acuerdo con la estrategia establecida años atrás para la prevención de un desembarco y avance enemigo. Las dificultades planteadas serían las acostumbradas, pues el Ayuntamiento habría de proporcionar alojamiento para tropas y animales de forma inmediata, desatendiendo de esta forma las más importantes necesidades del pueblo (19). Como siempre, se pedía al cabildo el número de isleños disponibles para tomar las armas en caso de necesidad, encargándose los comisarios de barrio de elaborar las listas de los posibles combatientes.

La falta de trigo para abastecer la población fue detectada a principios de septiembre debido a las malas condiciones meteorológicas que dificultaban el acarreo de grano a La Isla. El hecho era consustancial con la propia Real Villa, tan dependiente del exterior en lo que a abastecimiento de alimentos se refería, pues el hecho había sucedido numerosas veces en el pasado y entonces ocurriría lo mismo. Pero lo que parecía una falta de aprovisionamiento por lo enlodado de los caminos resultó ser otra de las crisis ficticias en el suministro, tan repetidas a lo largo del siglo XVIII y con la cual amanecía también la nueva centuria.

El motivo aducido por los pueblos productores de trigo era el miedo al contagio de la enfermedad al tratar con los isleños, pero lo cierto es que el trigo -debido a la imperiosa necesidad isleña- era ofrecido a un precio demasiado alto. Al no tener otra opción, el Ayuntamiento aceptó las condiciones impuestas por los «trajinantes» de grano, abonando varias decenas de miles de reales del fondo de los impuestos para la iglesia parroquial. Como consecuencia el pan fue más caro, llegando el precio el de la hogaza llamada «del país» a treinta y cuatro cuartos al comenzar el siglo (20).

El veinticinco de octubre un médico de la Real Marina, José Rivero, manifestaba hallarse el pueblo libre de epidemia, aunque existía el riesgo de recaídas debido a nuevos contagios de gentes procedentes de otros pueblos. Esto suscitó un recrudecimiento de las medidas exigidas a aquellos que pretendían entrar o pasar por la villa. El tres de noviembre el ayuntamiento reconocía una disminución en el número de enfermos a pesar de continuar las muertes. El catorce del mismo mes, se notificaba la reapertura de las vías de comunicación siguiendo lo decidido por Cádiz en donde se harían procesiones de agradecimiento a la divinidad. La Isla, encomendada a San José, había emitido solemne juramento al patriarca el diecinueve de octubre.

Las víctimas de la epidemia

Los meses de junio y julio de 1800 habían ofrecido una mortalidad «normal» dentro de la media mantenida por la Real Isla en aquel tiempo, comprendida entre quince y veinte defunciones mensuales según se registraba en los libros de la Parroquia de San Pedro, San Pablo y los Desagravios.

El mes de agosto, sin embargo, empezó a mostrar una tendencia alcista en el número de fallecidos alcanzando la cifra de catorce el día veinte, igualando así los óbitos habidos en todo el mes anterior. A partir de entonces y en los once días restantes, morirían treinta y ocho personas más.

Como se ha dicho, el ayuntamiento hizo oficial la presencia de la epidemia en La Isla el veintidós de agosto, fecha corroborada en parte por el vicario de la parroquia, quien parece fijar el inicio de la mortalidad extraordinaria entre el veinte y el veinticinco del mismo mes (21). De todas formas, nadie pareció notar ese incremento en los fallecimientos desde primeros del mes, ni por descontado achacarlos al posible inicio de la penetración de la epidemia en La Isla.

Tan pronto como se tuvo constancia fehaciente de la presencia de la epidemia en la Isla de León, surgió un problema de grandes proporciones: los enterramientos. Estos habían sido tradicionalmente realizados en la cripta de la iglesia parroquial hasta el año 1798, fecha en la que se inauguró un camposanto situado a espaldas del mismo edificio con objeto de solucionar la cuestión de los imperfectos enterramientos realizados hasta entonces, debido al enorme aumento poblacional experimentado por la Real Villa en el último cuarto del siglo (22).

Pero debido al carácter altamente contagioso de la enfermedad que asolaba a la villa desde el mes de agosto de 1800, las inhumaciones en el interior de la población se hicieron del todo desaconsejables. Por tanto, se decidió suspender de inmediato tal tipo de enterramientos y hacerlos en un paraje alejado del casco urbano, aunque dentro del término municipal. Para ese menester se eligió un sitio

… perteneciente al Rey, en unas salinas perdidas que fueron de los jesuitas extinguidos (su dueño se ignora) frente de la casería del Pedroso, con sesenta varas de frente y otras tantas de fondo, que hacen doscientas cuarenta cuadradas superficiales, sin perjudicarse en el paraje a persona alguna en sus intereses (23).

Los enterramientos comenzaron a hacerse el primero de septiembre a pesar de que el terreno no había sido bendecido aún por razones desconocidas, pues el Ayuntamiento había pedido al obispo de la Diócesis a través del vicario el permiso para ello. Pero las circunstancias apremiaban y no se podían retrasar las inhumaciones por detalles más o menos importantes.

Para la conducción de los cadáveres infectados se dispuso la construcción de un carro a semejanza al existente en Cádiz para ese menester, buscar una cochera donde guardarlo, así como la compra de un mulo y contratar hombres para realizar los trabajos de transporte y enterramientos de los muertos, costeándose todo con el fondo del arbitrio de la iglesia parroquial.

El sistema pensado para la inhumación de los fallecidos a causa de la epidemia, hacía del Hospital de San José un enorme depósito de cadáveres. Al hospital debían llevarse los cuerpos, donde quedaban a a la espera de su traslado al camposanto estableciéndose incluso unos horarios para los traslados:

Los que mueran por la noche se han de llevar al amanecer. Los que fallezcan desde el amanecer a las once, se llevarán a las doce y al amanecer los que expiren desde aquella hora hasta las oraciones de cada día (24).

Pronto, el hospital se vio saturado de cuerpos, no hubo sitio para otros recién llegados y se hubieron de tomar medidas de emergencia como la habilitación de cobertizos en el patio cubriéndolos con palos de pitas y ramas de pino. Como consecuencia, la epidemia se propagó por todo el barrio circundante al centro sanitario.

Fuente: A.P.S.P.S.P. Libro 68.

Los cortejos fúnebres habían de ser conducidos por la Albina del Zaporito hasta tomar un camino nuevo abierto en el Manchón de Ricaño que salía a la capilla de Nuestra Señora de la Salud y de allí al cementerio, evitando así el horror del pueblo si se le presentaba por calles más públicas el espectáculo. La intención del Ayuntamiento era no aterrorizar al pueblo más de lo que ya estaba ante el elevadísimo numero de defunciones diarias.

Por ello, también se le pidió al vicario de la parroquia la suspensión del doble de campanas con cada fallecimiento, pues el triste canto de las mismas era continuo. No obstante y a pesar de estas medidas, el cuatro de septiembre un hecho horrorizó a los isleños cuando se produjo el lamentable espectáculo de la conducción de un cadáver a lo largo de las calles centrales del pueblo, al ser rechazado en el hospital y en la iglesia parroquial a causa de varias negligencias consecutivas.

Hablar de cifras totales de víctimas en la Isla de León se hace harto difícil debido al sistema dual empleado para su registro por el vicario Castañeto.

Por un lado, existía un libro donde se recogían exclusivamente tales muertes pero no fue iniciado el día primero de septiembre, con lo cual se desconoce cuáles de los cincuenta y dos fallecidos en el mes de agosto lo eran a causa de la epidemia. Por otro lado, se siguió llevando el libro de defunciones «normales» donde quedaban anotados aquellos que recibían el servicio de difuntos, lo cual no significaba no haber sido víctima de la fiebre amarilla, aunque sospechosamente sí lo serían muchos de ellos teniendo en cuenta el elevado número de inscripciones realizadas.

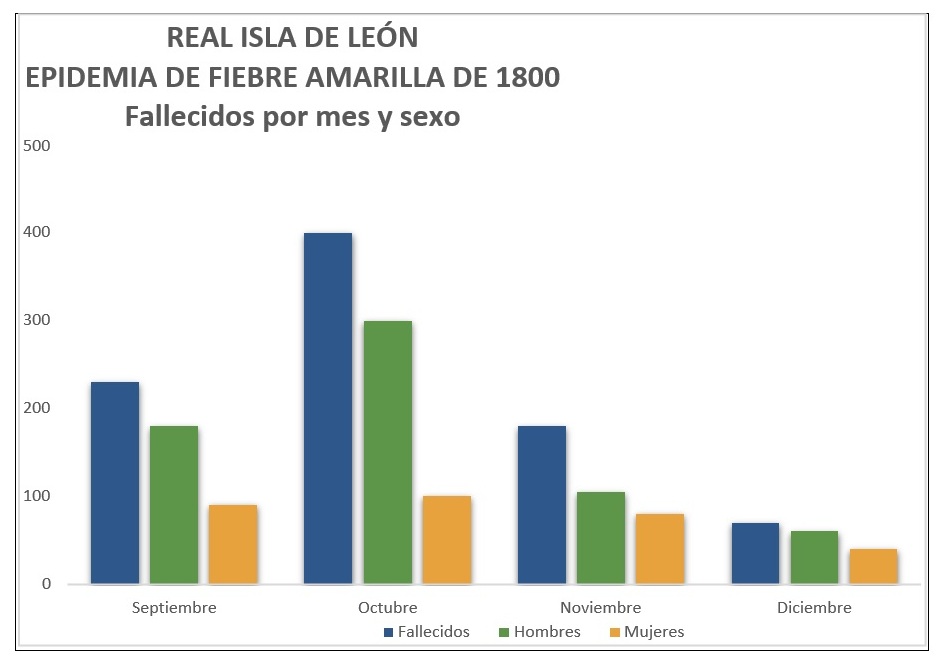

No obstante, se han querido cuantificar los fallecimientos habidos en el periodo de máxima virulencia de la enfermedad, esto es, de septiembre a diciembre de 1800, tomando como base la única fuente segura -aunque incompleta- disponible, es decir, el libro de defunciones de la epidemia iniciado por el vicario Castañeto. De él se han tomado los datos para la elaboración del gráfico anterior, donde se ofrece una visión de los fallecimientos en tres aspectos diferentes: la mortalidad total y diferenciando las de ambos sexos.

En principio se advierte una elevada mortalidad en septiembre siguiendo el proceso alcista iniciado el mes anterior, pero todavía baja en magnitud si la comparamos con la de octubre -el mes más mortífero de todos- en donde se superaría la cifra de cuatrocientos fallecimientos. Es decir, casi trece inscripciones diarias de media en el libro de defunciones. En noviembre, en cabio, esa mortalidad empieza a mostrar un claro signo descendente, tendencia plenamente confirmada en diciembre, cuando el total de muertes se asemeja al agosto anterior.

Como se evidencia en el gráfico, la epidemia se llevó -con gran diferencia- a muchos más hombres que mujeres. El hecho, aunque curioso, no fue exclusivo de la Real Villa, sino algo general y característico de las incidencias de este mal en los seres humanos sobre el que se han dado algunas explicaciones al respecto (25). En La Isla, del total de fallecidos entre septiembre y diciembre, un sesenta y ocho y medio por cien eran varones, aunque en el mes de octubre este porcentaje se elevaría hasta casi el setenta y dos por cien de las defunciones. Pero si extraño parece el desequilibrio de la mortalidad entre ambos sexos, mucho más resulta cuando comparamos la mortalidad entre sexos y grupos de edades.

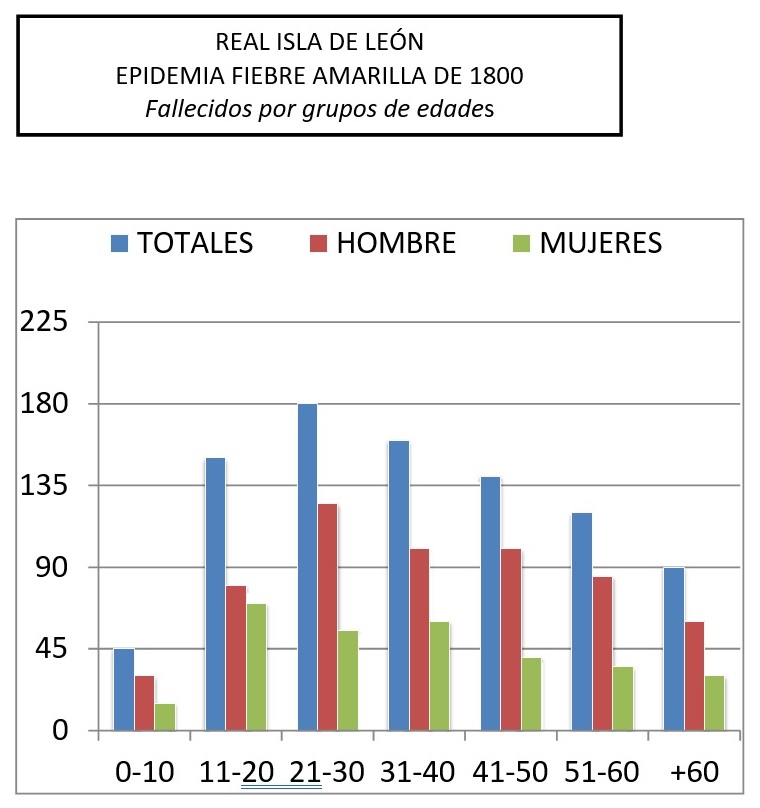

El siguiente gráfico nos muestra grupos de edades divididos en periodos de diez años con el objeto de expandir el abanico de la incidencia del mal en la población.

Fuente A.P.S.S.P. Libro 68.

Sorprendentemente, el sector con menor incidencia de la epidemia es el primero, el de edad infantil, teóricamente más débil que cualquier otro y que, sin embargo, representa tan solo el cinco por cien del total de las defunciones. Por el contrario, las edades comprendidas entre veintiún y treinta años ofrecen el mayor número de óbitos.

Dentro de la distinción por sexos destacan dos grupos de edades donde no se mantienen las proporciones en los fallecimientos. Así, entre los once y los veinte años, la epidemia parece afectar similarmente a ambos sexos, aunque con ligera mayor incidencia en los varones. En cambio, entre los veintiún y treinta años, la mortalidad afecta de forma muy especial a los hombres, de los que llegarían a morir casi el setenta y dos por cien del total de esas edades. Las mujeres, obviamente, solo alcanzan el veintiocho por cien, pareciendo presentar una cierta inmunidad a la enfermedad con respecto a los varones a partir de cierta edad.

Diecinueve años después se volverían a repetir los mismos sucesos de 1800 cuando un nuevo brote de epidemia se extendió por la Isla de León, causando numerosas víctimas. Para entonces, La Isla ya había dejado de serlo y ostentaba el actual nombre de San Fernando.

(1) Archivo Municipal de San Fernando, a partir de ahora A.M.S.F. Actas Capitulares. Libro 35. Sesión del 19- IX-1800. Exposición del síndico personero al resto del cabildo isleño sobre la situación del pueblo bajo las circunstancias de la epidemia de fiebre amarilla.

(2) IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José. La epidemia gaditana de fiebre amarilla. Cádiz, 1987.

(3) Ibídem. Pág. 31.

(4) A.M.S.F. Actas Capitulares. Libro 35. Sesión del 22-VIII-1800.

(5) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 29-VIII-1800.

(6) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 26-VIII-1800.

(7) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 12-IX-1800.

(8) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 22-IX-1800. Algunos no necesitados conseguían papeletas de forma fraudulenta vendiendo la carne obtenida a terceros.

(9) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 3-IX-1800.

(10) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 8-IX-1800. Se comunicó al boticario –Valentín Blanco- la multa de cuatrocientos ducados en caso de mantenerse en su negativa.

(11) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 22-IX-1800.

(12) A.M.S.F. Ibídem.

(13) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 7-X-1800.

(14) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 22-IX-1800.

(15) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 30-VIII-1800.

(16) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 2-IX-1800.

(17) A.M.S.F. Ibídem.

(18) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 2-IX-1800.

(19) DE LA CRUZ GUERRERO, Emilia. Los problemas causados por la presencia del ejército en la Isla de León (1766-1800). En «Espacio, Tiempo y Forma». UNED, Serie IV, H.ª Moderna, tomo 6. Madrid, 1993. Págs. 251-272.

(20) A.M.S.F. Actas capitulares. Libro 35. Sesión del 3-XI-1800.

(21) P.S.P.S.P. Libro de la Epidemia 1800-1801. Introducción al mismo realizada por Don Francisco Castañeto, vicario de La Isla, en dicho libro.

(22) A.M.S.F. Varios: Iglesia. Leg. 2392.

(23) A.M.S.F. Actas Capitulares. Libro 35. Sesión del 29-VIII-1800.

(24) A.M.S.F. Ibídem. Sesión del 3-IX-1800.